2023年度未来社会サービス創出ワークショップ開催

物質・情報卓越教育院(TAC-MI)は、12月7日と8日の2日間、2023年度未来社会サービス創出ワークショップを大磯プリンスホテル(神奈川県中郡大磯町)で開催しました。

本イベントは同会場で12月4日~6日に開催された「国際フォーラム」に続いて行われました。 未来社会サービス創出ワークショップは、俯瞰力・リーダーシップ力を涵養することを目的として、毎年1回開催しています。物質・情報卓越教育院の博士学生が海外の学生とともにグループを編成し、それぞれの研究における知識・経験等を生かしながら、未来社会における課題を設定し、その解決策を討論・提案します。

テーマ「From Efficiency to Sufficiency」

今年度は、本教育院の博士後期課程学生16名と海外学生7名、合計23名が参加し、「From Efficiency(効率性) to Sufficiency(充足性)」をテーマにワークショップを実施しました。 ワークショップでは、人間が要因で起こる気候変動など地球環境の問題について考え、資源の循環や産業の循環など「循環」をテーマに、それらの問題を解決するためのトータルプロセスを考えました。

テーマについて理解を深める:基調講演・特別講演

1日目は、2日間のワークショップについての趣旨説明の後、グループワークを始めるにあたり、本テーマについて理解を深めるために、企業や研究者の方をお招きし、「From Efficiency to Sufficiency」について基調講演と「循環」をテーマにした特別講演を行いました。

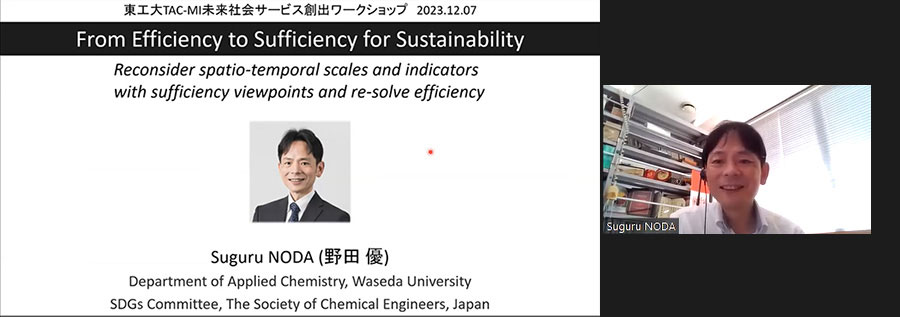

基調講演では、早稲田大学の野田 優教授に「From Efficiency to Sufficiency for Sustainability – Reconsider spatio-temporal scales and indicators with sufficiency viewpoints and re-solve efficiency」のタイトルで、今回のテーマである「From Efficiency to Sufficiency」の観点について分かりやすく解説いただきました。

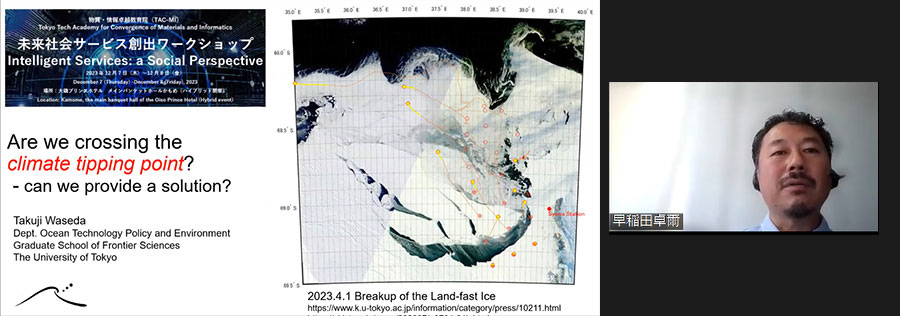

特別講演では、東京大学の早稲田 卓爾教授に「Are we crossing the climate tipping point?」のタイトルで、地球温暖化が南極の氷や地球環境へもたらす影響と、地球温暖化対策として取り組む船舶の燃料消費量の削減プロジェクトついてお話しいただきました。 続いて、2つ目の特別講演では、住友化学株式会社の佐々木 義純常務執行役員に「Initiatives at Sumitomo Chemical for Carbon Neutral and Circular system for plastics」のタイトルで、カーボンニュートラルとプラスチック循環システムへの取り組みについてご紹介いただきました。

チームで取り組む課題の選定

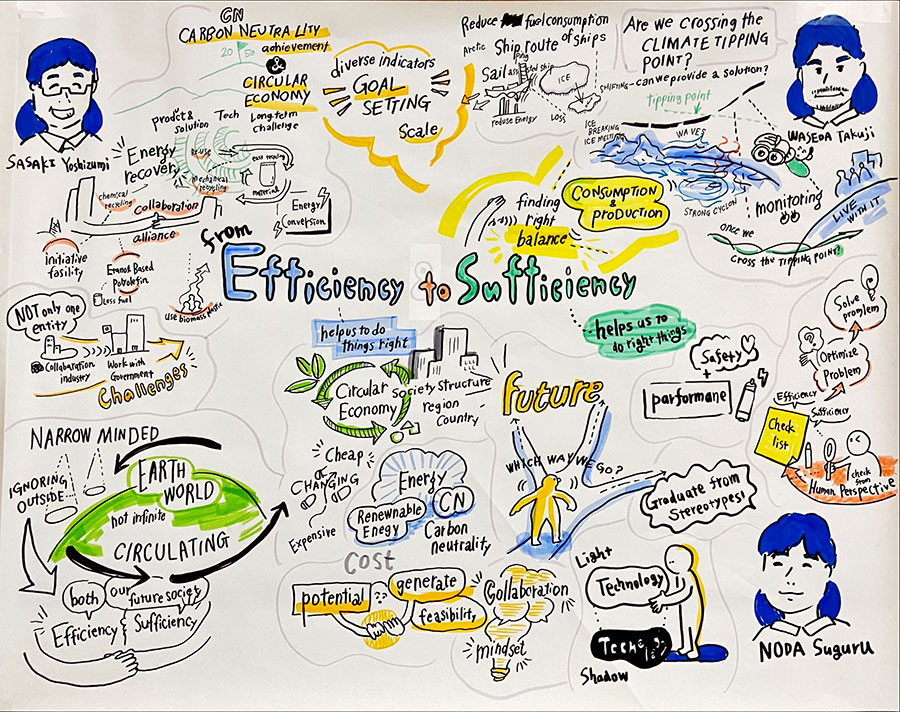

講演に続き、参加者は6グループに分かれ「物質科学と情報科学を活用して、EfficiencyとSufficiencyを両立する未来社会を実現するための技術・サービス・仕組み」について考えました。各グループには、グラフィック・ファシリテーターが1名ずつついて、議論の活性化を促し、話し合いの内容やアイデア構想をその場で分かりやすくイラストにまとめ可視化しました。 参加者はまず初めに人間が要因で起こる気候変動など地球環境の問題について考え、Efficiencyの視点で課題を探して、ワークシートに書き出しました。出てきた課題について意見を出し合い、チームで取り組む課題を選定しました。そして、製品のライフサイクルや物質循環の中で、「人や地球のペインは何か、そのペインをつくり出しているものは何か」決定した課題についてさらに深掘りして考えました。

EfficiencyとSufficiencyを両立する未来社会を実現するための技術・サービス・仕組みを考える

1日目午後のグループワークでは、課題をSufficiency視点で捉え直し、EfficiencyとSufficiency両方が成立する未来をイメージし、未来を実現するための技術・サービス・仕組みを考えました。この日の最後に行われた中間発表では、各グループがポスター発表を行い、本学の教員や海外アドバイザーからフィードバックがありました。中間発表にてフィードバックを受けた後、各グループはアイデアをブラッシュアップしました。 2日目は、考え出した未来を実現するための技術・サービス・仕組みについて、「すでに既存のサービスはないか」「EfficiencyとSufficiencyの両方を満たしているか」「他のことに悪影響を及ぼさないか」などさらに深堀して考え、午後の最終発表に向けて準備を進めました。

最終発表会

2日目午後の最終発表会では、各グループ提案するサービスを、対面とオンラインのハイブリッドで発表しました。

発表会には、本学教職員のほか、本プログラムの連携企業関係者、海外アドバイザー教員、TAC-MIの博士後期課程2年の学生など約90人と井村順一理事・副学長(教育担当)が特別ゲストとして参加しました。 発表は各チームプレゼンテーション7分、質疑応答7分の持ち時間で進行しました。

表彰式

~新規性賞、ムーンショット賞、社会的インパクト賞~

各チームの発表後、発表を聞いた学生以外の参加者による投票を実施し、7人の審査員による審査を経て、賞が決定しました。表彰式では、井村順一理事・副学長(教育担当)より、新規性賞(Originality Award)、ムーンショット賞(Moonshot Award)、社会的インパクト賞(Social Impact Award)の受賞チームが発表され、各チームの発表に対する講評とともに賞が授与されました。

受賞チーム

| Originality Award | グループ1 「Transforming shoes」 |

| Moonshot Award | グループ5 「Let’s C.R.E.A.T.E. (Customize Realistic Electronics And Tech for Everyone)」 |

| Social Impact Award | グループ3 「Development of the Green Mind Visualization Chip」 |

今年度もこれまで3年間実施した際に好評だったグラフィックレコーディングの手法を使って実施しました。グラフィック・ファシリテーターがアイデア構想をすぐにイラストにまとめることで、イメージがさらに具体化し、アイデアがより膨らみ、充実したグループワークとなりました。 参加者は2日という限られた時間で課題について深く考え、未来社会のサービスについて提案をしました。国際フォーラムでの研究発表とワークショップを行った5日間は、海外の学生や教員、TAC-MIの登録学生同士で、自身の研究やワークショップの課題についてディスカッションし交流を深める良い機会となりました。