2024年度プラクティススクール実施報告

プラクティススクールは博士後期課程1年の科目です。本年度のプラクティススクール参加学生は合計23人でした。物質・情報卓越プラクティススクール第一では、企業訪問に先だって、実践的なデータサイエンスを行うために機械学習の復習やデータの前処理の実習を行いました。2024年度の物質・情報卓越プラクティススクール第二は、太陽誘電株式会社(SOLairoLab(そらいろラボ)・川崎市)と旭化成株式会社(CoCo-CAFE・港区)の2カ所で実施いたしました。学生は各企業における研究開発を体験することはもとより、オフィスでの過ごし方や通勤・昼食など、企業で働く生活スタイルについても体験することができました。多くの社員さんとの交流の機会も設けていただき、博士を取って企業で働くというキャリアプランについても理解を深められたように思います。

太陽誘電株式会社と旭化成株式会社から出された課題は、実際の産業を改善する課題から将来の新規事業において重要な役割を果たす課題まで様々ありました。学生たちは、6週間という限られた期間の中で、課題の背景にある物理モデルを構築し、マテリアルズインフォマティクスやマテリアルズシミュレーションのテクニックを駆使して素晴らしい成果を出しました。特に、各社の担当研究者と物質・情報卓越教育院(TAC-MI)の教員を交えたディスカッションを毎日のように行いながら改善を繰り返す姿が印象的でした。また、普段の専門と異なる分野の課題に割り振られた学生が専門分野の知識を活かして新しいアプローチを提案するなど、積極的に課題に取り組んでいました。事前の準備や期間中のイベントの企画を含め、細やかなご配慮をいただきながら絶好の教育の機会を与えていただいた太陽誘電株式会社と旭化成株式会社に深く感謝申し上げます。

プラクティススクール第二(太陽誘電株式会社)

6月17日~7月26日の6週間、太陽誘電株式会社にて、清水 篤、高木 虎之介、吉川 桜良、冨士田 李紗、于 佳芸、今井 恭祐、ZHANG WENHAO、SONG YUNYI、松永 尚樹、長谷川 史穏、川口 慎司の11名の学生が参加し、5テーマの課題について、グループに分かれてそれぞれの課題に取り組みました。

初めは、大学と企業の研究スタイルの違いに戸惑っていた学生たちも、社員の方々との議論を通じて各課題の意義を深く理解し、大学で培った材料に関する知識を活かしながら、最新のシミュレーション手法や機械学習を駆使し、課題解決に取り組む姿が印象的でした。普段は実験を中心に行なっている学生たちが、試行錯誤を重ねた結果、プラクティススクールの後半には、自らプログラムを作成し、求める現象を分析できるまで成長していました。さらに、群馬にある太陽誘電株式会社 R&Dセンターを見学する機会をいただき、実際の製造過程や高精度な計測装置、分析装置に触れることで、研究がどのように製品開発に結びついているのかを具体的に理解することができました。また、社員の方々との座談会を設けていただき、大学と企業での研究の違いや就職活動に関する学生の悩みに対して貴重な助言をいただきました。

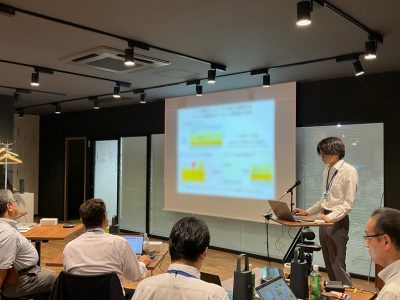

これらの成果は、7月26日、太陽誘電株式会社 新川崎センター「SOLairoLab」を会場とし、対面とオンラインのハイブリッド開催にて、本学と太陽誘電株式会社によるプラクティススクール最終報告会で報告されました。最終報告会には、参加学生、本学教員および企業関係者ら40名が参加し、活発な質疑応答が行われました。報告会は、太陽誘電株式会社開発研究所長の平國執行役員および物質・情報卓越教育院の山口教育院長の開会のご挨拶で始まり、続いて5つの学生グループがそれぞれの成果を報告しました。学生たちの発表後、物質・情報卓越教育院の斎藤特命教授および太陽誘電株式会社 人事部長の山﨑執行役員より講評のお言葉をいただきました。

太陽誘電株式会社からのメッセージ

この度は弊社にてプラクティススクールを実施頂き、誠にありがとうございました。今回は学生の皆様に、弊社の共創の場である新川崎センターSOLairoLabにて、電子デバイス企業が抱える複数の課題解決に取り組んで頂きました。取り組んで頂いた課題は必ずしも簡単に解決できるものでは有りませんでしたが、学生の皆様には研究方針立案から課題の解決まで粘り強く取り組んで頂きました。また、教職員の先生方にも大変熱心にご指導頂き、大変感謝しております。今後もTAC-MIが優れたリーダーを輩出する仕組みとして発展してゆくことを祈念致します。

参加学生のコメント

博士後期課程1年

物質理工学院 応用化学系

応用化学コース

今回の経験は私にとって初めてのことが多く、大変勉強になりました。普段は実験ばかりでシミュレーションなどの経験が少ないので、6週間という短い期間中にそれらを使って課題を解決できるか不安だったのですが、社員の皆様に丁寧にご助言をいただき、班員と協力することで目標を達成することができました。多様な分野の方とのグループワークを通じて、コミュニケーション能力も向上したと思います。この経験を糧に、今後も融合的な課題に取り組める人材を目指して努力していきます。

プラクティススクール第二(旭化成株式会社)

9月13日~10月24日の6週間、旭化成株式会社にて、山本 昌尚、于 佳彤、鈴木 啓朗、祝 伊穎、小野寺 丈、北野 智己、福井 秋宙、小菅 大輝、是石 和樹、宮下 和聡、岩本 俊太、前田 慶の12名の学生が参加し、5つのグループに分かれてそれぞれの課題に取り組みました。

どの課題も、興味深くやりがいのある題材でした。学生たちは6週間田町に滞在し、常に担当の方からの手厚い指導を受け、シミュレーションや最先端の機械学習手法も駆使しながら課題解決に取り組みました。実際に実験を行っている方に来ていただきサンプルを見せていただくなど、学生たちは課題解決の重要さや意義を、身をもって感じることができました。また、社員の方と話す中で、企業に就職するメリットや企業での働き方について理解を深め、自身のキャリアについて見つめ直すよい機会でもありました。プラクティスクール終了後の学生たちは、成長の自覚と自信を身に付け、活き活きとしていました。

10月24日、msb Tamachi 田町ステーションタワーN棟会議室にて、対面およびオンラインのハイブリッド開催により、本学と旭化成株式会社によるプラクティススクール最終報告会を開催しました。最終報告会には、参加学生、本学教員および企業関係者ら57名が参加しました。報告会では、5つの学生グループがそれぞれの成果を報告し、参加者から活発な質疑が行われました。学生たちの発表後、東京科学大学の関口執行役副学長及び旭化成株式会社 デジタル共創本部長の原田上席執行役員より講評のお言葉をいただきました

旭化成株式会社からのメッセージ

今年度も弊社にてプラクティススクールを実施いただき、誠にありがとうございました。ようやく制限なく出社していただくことができるようになり、学生の皆様が対面でディスカッションを重ね、課題を解決していく姿を見ることができ安堵いたしました。今年度も難易度が高く、専門的なテーマが多かったにも関わらず、予想を超える創意工夫から我々の期待を上回る成果や知見を生み出していただき、深く感銘を受けました。 複雑な課題に果敢にチャレンジしてくださった学生の皆様と、終始細やかなサポートをいただきました教職員の皆様に、改めて感謝申し上げます。今後のTAC-MIの益々の発展と皆様のご活躍を心より祈念いたします

参加学生のコメント

博士後期課程1年

理学院 化学系

エネルギー・情報コース

大規模言語モデルを積極的に活用し、現場で役に立つアプリケーションを開発するという過程を通じ、機械学習の最先端と産業との繋がりを肌で感じることができました。普段の研究では触れられない貴重な経験となりました。同じ物質・情報卓越教育院に所属する学生同士、お互いに自由に意見を出し合い、共通の目標を目指しました。完成したときの喜びは、今でも鮮明に思い出します。こうした学びと成長は今後の博士後期課程の研究の大きな糧となると確信しております。ご協力いただいた企業の皆様に心より感謝申し上げます。

2024年度プラクティススクールを終えて

山口 猛央

(総合研究院・教授)

2024年度の東京科学大学物質・情報プラクティススクールは太陽誘電株式会社と旭化成株式会社の2カ所で実施させていただきました。今回も、企業ならではの課題に取り組むことができ、多くの成果を得たと同時に、学生も成長しました。また、学生同士の連携も進み、それぞれの専門分野をカバーする中で幅広い議論ができていたと思います。スクールを実施してくださった、太陽誘電株式会社様と旭化成株式会社様に心より感謝申し上げます。どちらのスクールでも、大学では経験できない実践的なテーマが課題となり、参加学生はチームで課題解決に挑戦し、解決するだけでなく優れた提案をしました。さらに、参加学生は、大量のデータを見渡す俯瞰力、その中から本質を捉える独創力、新しい提案をする勇気を身につけたと思います。一緒にスクールを進めてくださった企業の皆様、参加くださった卓越教育院の先生のお陰です。ありがとうございます。実社会の複雑で重要な課題に対して、異なる専門の博士学生が集まり、短期間にチームで解決するので、学生は見違えるほど成長します。各研究室では、学生が戻ってきて大きく成長したことに驚いているのではないでしょうか。本プラクティススクールは学生からの評価も極めて高く、企業の皆様のおかげで、産学連携した高いレベルの博士教育として知られるようになってきました。また、私を含め教員も、普段知ることのない生産現場や企業研究に接することができ、産学連携研究のあり方を考え直すきっかけにもなっています。2025年4月からは物質・情報卓越コースと名称変更しますが、継続して、産学協創した博士教育を実践する組織として、会員企業の皆様と一緒に進めていきたいと思います。今後とも、どうぞ、よろしくお願いいたします。